Mysterium Franziskus: Die brisantesten Fragen, die der Papst mit ins Grab nahm

Bergoglios Biografie ist voller Lücken, Brüche, Gerüchte: Erst der kometenhafte Aufstieg bei den Jesuiten, dann das rätselhafte Zerwürfnis mit dem Orden. Auch als Papst blieb er schwer fassbar – Franziskus verwirrte Progressive wie Konservative. Ein Kirchenoberhaupt, das niemand je ganz verstand?

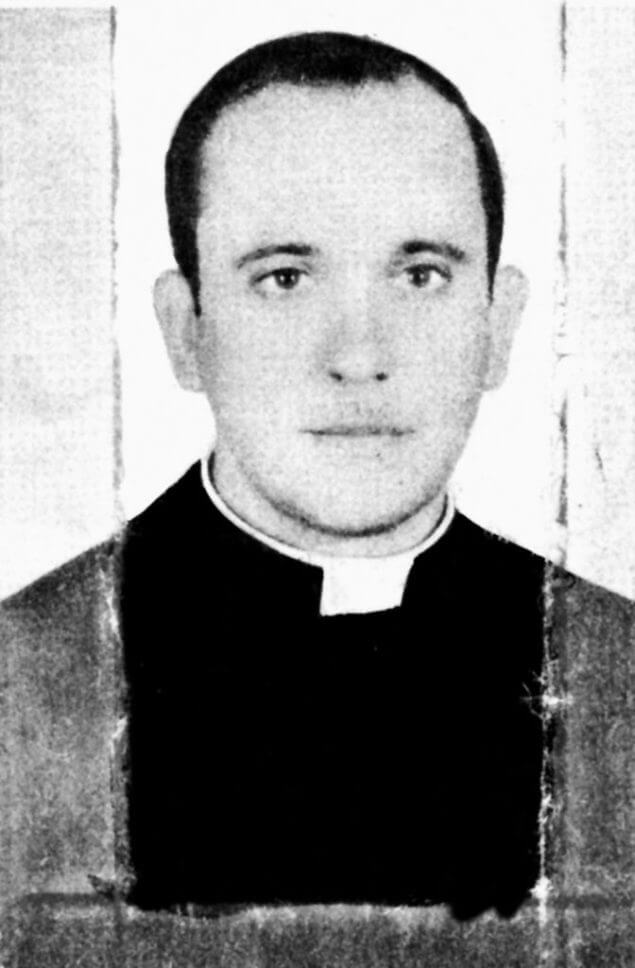

Er galt als volksnaher Papst – und blieb doch ein Rätsel. Wer war Franziskus wirklich?GETTYIMAGES/Franco Origlia

Er galt als volksnaher Papst – und blieb doch ein Rätsel. Wer war Franziskus wirklich?GETTYIMAGES/Franco Origlia

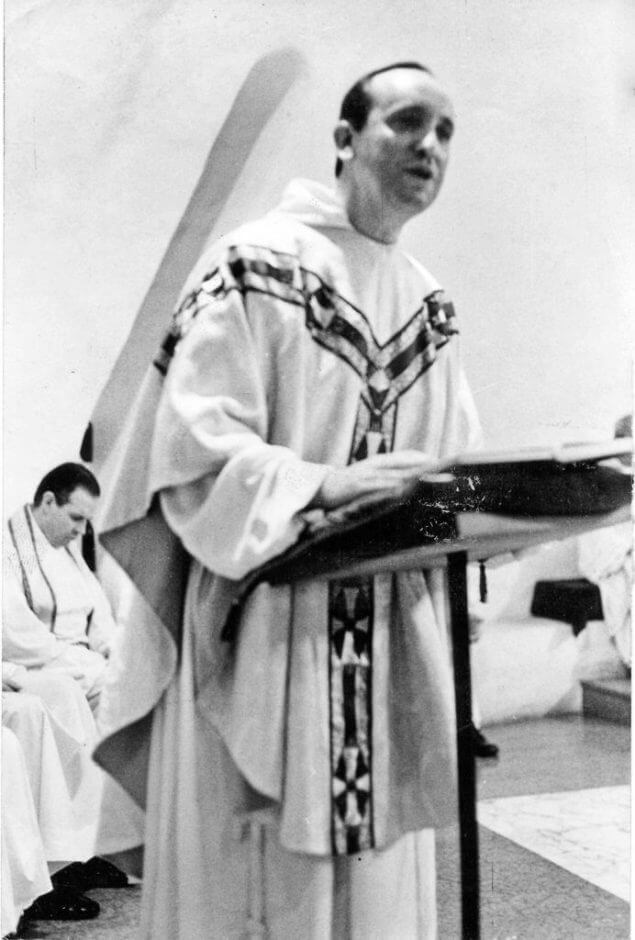

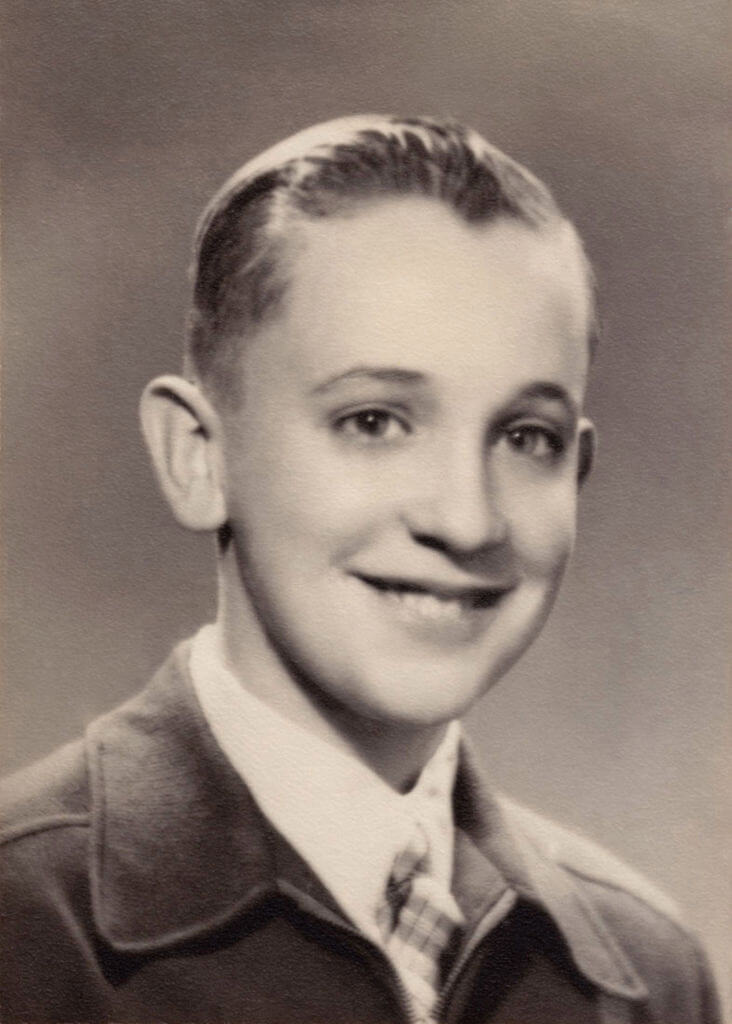

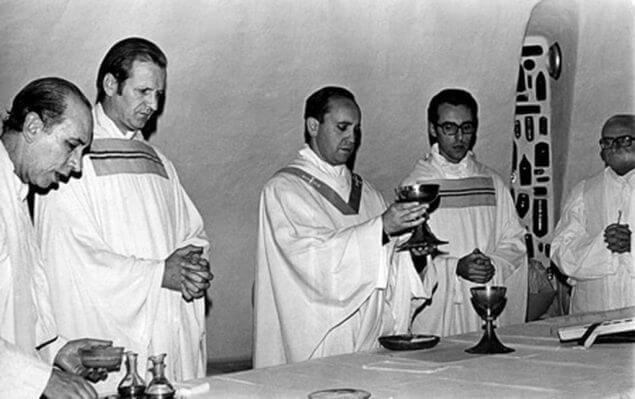

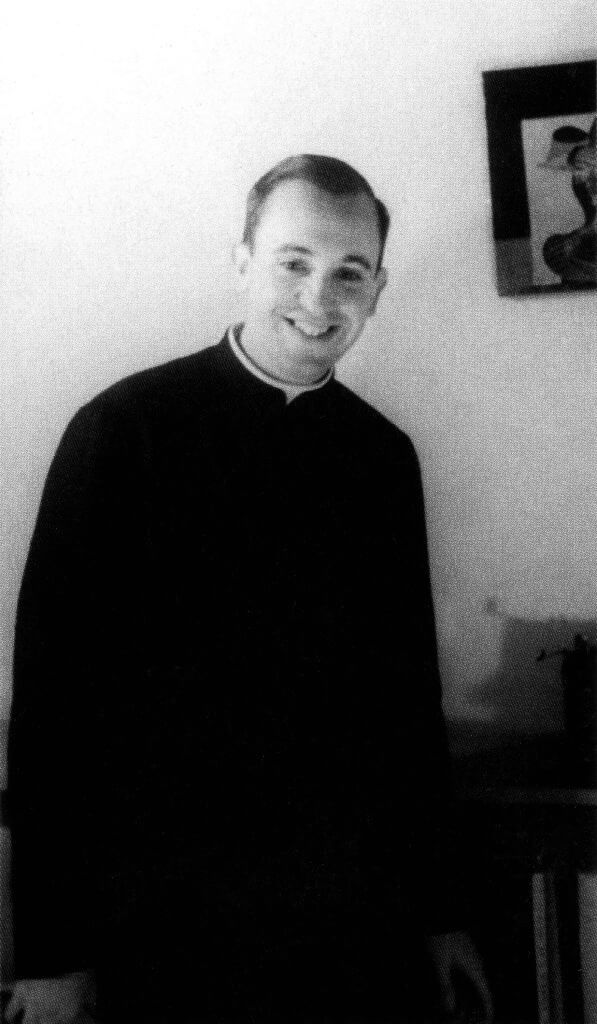

Der Lebenslauf von Jorge Mario Bergoglio liest sich nicht wie die klassische Vita eines Kirchenmannes – sondern eher wie der Stoff für einen Politthriller mit spiritueller Tiefenschärfe. Geboren 1936 im argentinischen Arbeiterviertel Flores, arbeitete er zunächst als Türsteher und Laborassistent, bevor er mit 21 dem Jesuitenorden beitrat – damals die Elite des katholischen Denkens. Sein Aufstieg war kometenhaft: Priesterweihe 1969, bald Novizenmeister, dann 1973 Provinzial der Jesuiten in Argentinien – mit gerade einmal 36 Jahren.

Der stille Bruch – wie Bergoglio zum Fremdkörper im eigenen Orden wurde

Seine Zeit als Provinzial der Jesuiten (1973–1979) war von Spannungen und wachsendem Misstrauen geprägt. Ordensbrüder beschrieben seinen Führungsstil später als autoritär, fast diktatorisch. Während sich der Jesuitenorden zunehmend dem progressiven Lager öffnete – inspiriert von der Befreiungstheologie –, hielt Bergoglio an einem konservativ-volksfrommen Kurs fest: tiefe Marienverehrung, geistliche Strenge, Distanz zur politischen Bühne. Es war eine Linie, die ihn zunehmend isolierte – und bald wie einen Fremdkörper im eigenen Orden erscheinen ließ.

Bemerkenswert: Von dem jungen Bergoglio, der Zurückhaltung und Volksfrömmigkeit predigte, ist im späteren Image des „liberalen Papstes“, den viele Linke verehrten, kaum etwas geblieben. Und doch beginnt genau hier das eigentliche Rätsel Franziskus.

Neutralität und Misstrauen in der Zeit der Diktatur

Mitte der 1970er-Jahre wurde Argentinien von einer brutalen Militärdiktatur überzogen. Tausende verschwanden, wurden gefoltert oder ermordet. Auch die Kirche war gespalten: Einige Priester stellten sich offen auf die Seite der Armen – und gerieten ins Visier der Junta. Jorge Mario Bergoglio hingegen versuchte, die Jesuiten aus den politischen Fronten herauszuhalten. Doch gerade dieses Bemühen um „Neutralität“ kritisierten manche später als ambivalente, ja feige Haltung.

Was feststeht: Bergoglio zeigte nie eine öffentliche Gegnerschaft zur Diktatur. Generell blieb seine Haltung zum Peronismus in Argentinien unklar.

Der Fall Yorio & Jalics – die vielleicht heikelste Episode

Eine Episode überschattet Bergoglios Wirken bis heute: Im Mai 1976 wurden die Jesuiten Orlando Yorio und Franz Jalics, die in einem Armenviertel von Buenos Aires tätig waren, von einem Kommando der Marine verschleppt – sie galten als zu regimekritisch. Beide standen unter dem Schutz des Ordens – und damit unter der Verantwortung ihres Provinzials: Jorge Mario Bergoglio.

Nach ihrer Freilassung, nach fünf Monaten Haft und mutmaßlicher Folter, warfen sie ihrem Provinzial vor, sie dem Regime „ausgeliefert“ zu haben. Er habe ihre Arbeit intern als „linksradikal“ dargestellt – und ihnen so den Rückhalt des Ordens entzogen. Die Vorwürfe machten jahrelang die Runde. Und obwohl Franz Jalics 2010, nach einem persönlichen Gespräch mit Papst Franziskus, erklärte, die damaligen Anschuldigungen seien unbegründet gewesen, blieb ein Schatten. Auch Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel verteidigte Bergoglio: Es gebe keine Beweise für eine Mitverantwortung.

Doch der Verdacht klebte – nicht zuletzt, weil Bergoglio selbst nie offen über den Vorfall sprach. Er erklärte lediglich, er habe „im Hintergrund“ für ihre Freilassung gewirkt. Ob das stimmt – oder ob gerade dieses Schweigen Teil seines Rätsels ist –, bleibt offen. Vielleicht liegt auch dieses Kapitel nun für immer im Dunkeln.

Ausgegrenzt, verbannt – Bergoglio und das Ehrenexil

Nach dem Ende seiner Amtszeit als Provinzial wurde Jorge Mario Bergoglio 1980 Rektor der theologischen Fakultät in San Miguel. Doch auch dort riss die Kritik an seinem Führungsstil nicht ab. Viele empfanden ihn als unbeugsam, autoritär, schwer zugänglich. 1986 wurde er nach Deutschland geschickt – offiziell zu einem Aufbaustudium, inoffiziell aber, so glauben viele Weggefährten, um ihn elegant aus dem Weg zu räumen. Es war der Beginn seiner Isolierung.

Nach seiner Rückkehr wurde er nicht mehr eingesetzt. Stattdessen landete er im kirchlichen Abseits: als einfacher Beichtvater und Seelsorger in Córdoba – weit entfernt von jeder Leitungsfunktion. Besonders drastisch: Die Ordensleitung untersagte ihm ausdrücklich den Kontakt zu anderen Jesuiten sowie zu Mitgliedern anderer Ordensgemeinschaften. Ein solcher Schritt galt selbst innerhalb des Ordens als beispiellos – eine faktische Ächtung, wie sie sonst nur in schweren Disziplinarfällen verhängt wurde.

Trotz zahlreicher Biografien, ob wohlwollend oder kritisch, wurde der Grund für diesen tiefen Bruch mit dem Orden nie wirklich überzeugend erklärt. Bergoglio selbst sprach später nur vage von einer „dunklen Nacht der Seele“. Über diese Jahre verlor er kaum ein Wort – als wolle er sie aus seiner Geschichte tilgen.

1992, als er bereits Weihbischof war, galt das Verhältnis zu den Jesuiten endgültig als zerrüttet. Bei Besuchen in Rom mied er fortan demonstrativ das Jesuitenhaus. Ein Jesuit – heimatlos im eigenen Orden.

Der Brief, der nicht existieren darf

Bergoglios Rückkehr nach Buenos Aires als Weihbischof war überraschend. Fünf Jahre später wurde er Erzbischof, 2001 schließlich zum Kardinal erhoben. Doch auch dieser plötzliche Aufstieg war von Gerüchten überschattet: Der damalige Generalobere der Jesuiten, Hans Peter Kolvenbach, soll in einem vertraulichen Schreiben an Papst Johannes Paul II. dringend vor einer Bischofsernennung gewarnt haben – mit Verweis auf Bergoglios angeblich „destruktiven Führungsstil“.

Der Brief wurde nie veröffentlicht. Er zirkulierte lediglich in vatikanischen Kreisen – als warnendes, halbmythisches Dokument. Und als Bergoglio 2013 selbst Papst wurde, verschwand nicht nur der Brief, sondern gleich seine gesamte Personalakte aus dem Jesuitenarchiv – sofern sie je offiziell existierte.

Vom Außenseiter zum Oberhaupt voller Überraschungen – und Enttäuschungen

Dass ausgerechnet dieser „einsame Jesuit“ den Stuhl Petri besteigen würde, grenzt an kirchenpolitische Ironie. Franziskus – jener Priester, den sein eigener Orden einst ins Abseits stellte. Als Papst erregte er bald weltweite Aufmerksamkeit: durch symbolträchtige Gesten, spontane, oft überraschende Aussagen – und durch seine demonstrative Nähe zu den Armen. Wegbegleiter betonen, das sei kein PR-Kalkül gewesen, sondern tief in seiner Biografie verwurzelt.

Liberale Katholiken sahen in ihm rasch mehr: einen Hoffnungsträger, einen Reformer, vielleicht sogar einen Revolutionär. Doch auch dieses letzte und zentrale Kapitel seines Lebens bleibt voller Fragezeichen. Franziskus ließ sich nicht einordnen. Und so kam es, dass er im Laufe seines Pontifikats Erwartungen zerstörte – mal bei konservativen, mal bei progressiven Katholiken. Für viele wurde er zum Rätsel. Er entzog sich allen Etiketten, wich jeder Schublade aus. Wollte er gezielt Erwartungen unterlaufen? Oder war gerade das seine Strategie?

Drei seiner Entscheidungen enttäuschten viele Progressive:

1. Amazonassynode 2019/20 – Keine Weihe verheirateter Männer

Viele progressive Katholiken waren sicher: Die Zeit war reif. In abgelegenen Regionen wie dem Amazonasgebiet fehlte es an Priestern. Die Forderung nach viri probati – also bewährten verheirateten Männern für das Priesteramt – gewann im Vorfeld an Fahrt. Die Synode stimmte mehrheitlich dafür. Und Franziskus? Schwieg. In seinem nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia sprach er sich weder dafür noch dagegen aus – ein klarer Rückzieher durch Unterlassung. Für viele galt sein Schweigen als verstecktes Nein – oder als stiller Hinweis: Lehre und Tradition sind nicht beliebig formbar.

2. Frauenordination – keine Öffnung, keine Klarheit

Auch bei der Frage nach dem Diakonat oder gar Priestertum für Frauen weckte Franziskus bei einigen Kreisen große Hoffnungen, vor allem in Deutschland. Er setzte Studienkommissionen ein und äußerte Sympathie für eine stärkere Rolle der Frau – doch dann betonte er stets: Eine sakramentale Weihe ist theologisch ausgeschlossen. „Der Frau die Tür zur Weihe zu öffnen, nur um Gleichheit zu demonstrieren – das geht nicht“, erklärte er 2016.

Im deutschsprachigen Raum war das für einige Katholiken eine bittere Enttäuschung – in der restlichen Weltkirche weniger, dort spielt das Thema keine so große Rolle. Franziskus blieb hier seiner Linie treu: mehr Teilhabe – ja; neue Dogmen – nein.

3. Abtreibung – „Wie ein Auftragsmord“

In gesellschaftspolitisch heiklen Fragen wie der Abtreibung zeigte sich Franziskus kompromisslos. Hier wählte er teils sogar drastischere Formulierungen als seine beiden Vorgänger Johannes Paul II. und Benedikt XVI.

Wiederholt bezeichnete er Abtreibung als „Mord“. In einer Generalaudienz 2018 wählte folgende Worte: „Ist es recht, ein menschliches Leben zu beseitigen, um ein Problem zu lösen? Ist es recht, einen Auftragsmörder zu beauftragen, um ein Problem zu lösen?“ Ein Vergleich, der für viele säkulare und liberale Beobachter eine Grenzüberschreitung darstellte – für Franziskus jedoch Ausdruck seines tiefen Lebensschutzdenkens. Auch hier wich er keinen Millimeter von der überlieferten Lehre ab.

Es gab aber auch drei besonders markante Fälle, in denen Franziskus Konservative vor den Kopf stieß.

4. Segnung homosexueller Paare – der theologische Dammbruch

Im Dezember 2023 veröffentlichte das Glaubensdikasterium unter Kardinal Víctor Manuel Fernández das Dokument „Fiducia supplicans“, das unter bestimmten Bedingungen Segnungen homosexueller Paare zuließ. Die Sprache war bewusst mehrdeutig – die Botschaft hingegen klar: ein Schritt Richtung Öffnung.

Die Reaktion kam prompt – und heftig. Die Bischöfe in Afrika lehnten das Dokument offen ab. Kurz darauf ruderte das Dikasterium zurück: In einem Zusatz wurde klargestellt, es gehe um die Segnung von Einzelpersonen – nicht von Paaren. Ein Rückzieher mit Ansage.

Kardinal Robert Sarah, langjähriger Präfekt der Gottesdienstkongregation, fand drastische Worte. Im Interview mit Le Figaro (Jänner 2024) sagte er: „Eine solche Segnung ist eine Häresie, die den Leib Christi ernsthaft untergräbt, da sie im Widerspruch zur Lehre der Kirche und zur Heiligen Schrift steht.“ Für viele war das ein Schock – nicht wegen des Inhalts, sondern weil Sarah bislang immer als loyaler Papst-Verteidiger auftrat. Es war der Moment, in dem aus stiller Kritik ein offener theologischer Bruch wurde.

5. Die Einschränkung der lateinischen Messe

Mit dem Motu proprio Traditionis custodes (2021) schränkte Franziskus die Feier der tridentinischen Messe drastisch ein – ein Bruch mit Benedikt XVI., der sie liberalisiert hatte. Für viele traditionsverbundene Katholiken war das ein tiefer Einschnitt: Sie fühlten sich übergangen, enteignet – und vom Vatikan nicht mehr willkommen.

2023 folgte die nächste Stufe: Die Zuständigkeit wurde zentralisiert, neue Regeln erschwerten die Feier im alten Ritus weiter.

Kardinal Sarah, einst selbst Verteidiger der lateinischen Liturgie, kommentierte in Valeurs Actuelles (Februar 2024): „Jeder Versuch, die überlieferte Messe zu unterdrücken, ist ein teuflisches Projekt, das mit der Kirche Christi brechen will.“

Das Wort „teuflisch“ hallte wie ein Donnerschlag durch Rom. Ein Kardinal spricht offen aus, was bislang nur hinter vorgehaltener Hand geraunt wurde.

6. Ein Vertrauter auf dem mächtigsten Stuhl – Fernández im Fokus

2023 ernannte Franziskus seinen engen Vertrauten Víctor Manuel Fernández zum Präfekten des neu benannten Glaubensdikasteriums. Fernández – Pastor, Schriftsteller, polemischer Denker – war vielen ein Rätsel. Nicht zuletzt wegen eines 1995 veröffentlichten Buchs unter dem Titel „Sáname con tu boca. El arte de besar“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Heile mich mit deinem Mund. Die Kunst des Küssens.“

Für viele Konservative war seine Ernennung ein Affront. Kardinal Raymond Burke – er gilt als eine der profiliertesten Stimmen des traditionellen Flügels – sagte im Interview mit „The World Over“ (EWTN, Juli 2023): „Die Glaubenskongregation ist das Herzstück der Wahrheitsverkündigung der Kirche. Sie einem Theologen anzuvertrauen, der sich öffentlich gegen moralische Klarheit ausgesprochen hat, ist eine Gefahr für die Glaubensweitergabe.“

Burkes Kritik war nicht zufällig: Kurz darauf erschien unter Fernández’ Leitung jenes Dokument, das zur größten theologischen Kontroverse des Pontifikats wurde: „Fiducia supplicans“ zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare .

Ein Papst voller Rätsel

Liberale nannten ihn zu zögerlich, Konservative zu radikal. Außenstehende feierten seine Demut – während viele Gläubige seine Unnachgiebigkeit fürchteten. Franziskus entzog sich jeder Einordnung. Vielleicht war es genau das, was ihn ausmachte – und was ihn so schwer greifbar machte.

Er verstörte durch seine Widersprüche – und wurde immer wieder zur Projektionsfläche einer mitunter tief gespaltenen Kirche. Seine Kritiker wurden zuletzt lauter, seine Verteidiger stiller. Doch eines steht fest: Er war kein Papst wie jeder andere: Ein Papst, der alle überraschte – und den niemand je ganz verstand.

Kommentare